La blasfemia de la paloma y el gavilán

Rubén Darío, la teodicea y el asunto de la corrección moral en el autor.

(De vuelta después de un breve hiato. Terminó mi año lectivo y estoy embarcado en algunas tareas que me quitan el tiempo para escribir, pero espero retomar pronto mi periodicidad habitual).

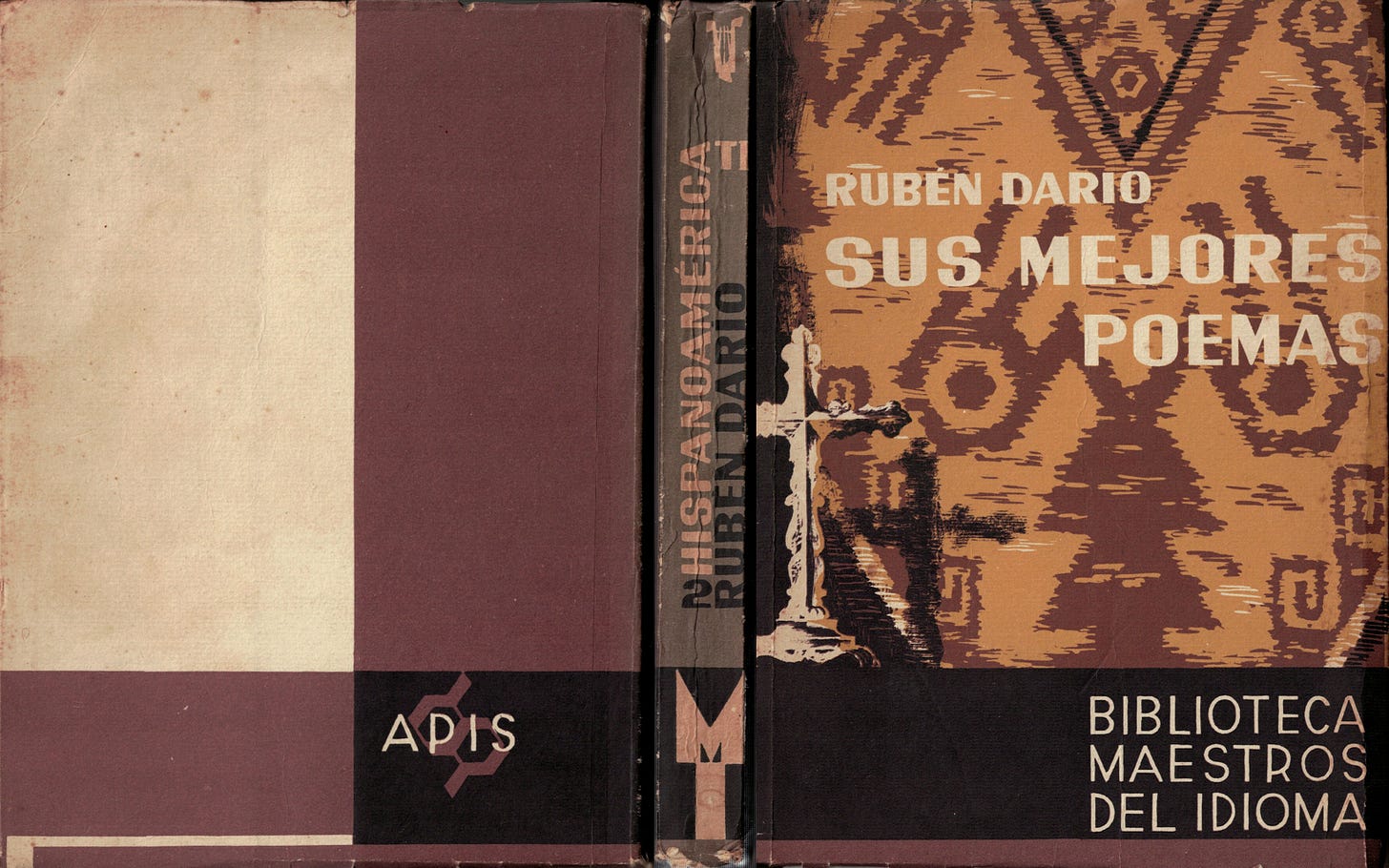

Me encuentro volviendo con una sonrisa a un poema de Rubén Darío que leí hace poquito. No conozco prácticamente nada de Darío y por eso aproveché la oportunidad de comprar un librito que recoge sus mejores poemas (según el criterio del compilador, que reconoce, obviamente, su subjetividad). Fue impreso acá en Rosario, en los talleres gráficos de la editorial Apis en el colegio salesiano San José.

El poema es uno de los más tempranos de Darío y, parece, uno de los más estudiados; se publicó originalmente en su libro Azul… (sí, con puntos suspensivos), y se titula Anagke.

Anagke es transliteración del griego ΑΝΑΓΚΗ, que significa «necesidad [lógica], destino, fatalidad». La letra Γ, gamma (en minúscula, γ) en realidad se pronuncia nasal [ŋ] frente a las consonantes velares (como la kappa, Κ, de ΑΝΑΓΚΗ, u otra gamma, como en ἄγγελος ángelos); de ahí que en otras ediciones el título del poema aparezca, con más corrección fonética, como Ananke. Darío tomó la palabra del prefacio de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo; ΑΝΑΓΚΗ está escrito en un rincón del templo que da nombre a la obra, y fue la inspiración de esta según su autor.

El poema es romántico, con algunas imágenes y metáforas brillantes, aunque —para nuestra sensibilidad moderna— gran parte pueda resultar cursi o demasiado estilizado. Lo canta una paloma, y le canta a su felicidad, dada por su lugar en el gran esquema de las cosas.

Y dijo la paloma:

—Yo soy feliz. Bajo el inmenso cielo,

en el árbol en flor, junto a la poma

llena de miel, junto al retoño suave

y húmedo por las gotas de rocío,

tengo mi hogar. Y vuelo,

con mis anhelos de ave,

del amado árbol mío

hasta el bosque lejano,

cuando, al himno jocundo

del despertar de Oriente,

sale el alba desnuda, y muestra al mundo

el pudor de la luz sobre su frente.

Mi ala es blanca y sedosa;

la luz la dora y baña

y céfiro la peina.

Son mis pies como pétalos de rosa.

La cosa sigue así durante un largo rato hasta que, de pronto, un gavilán interrumpe con su voz la enumeración de las bondades de la paloma:

—¿Sí? —dijo entonces un gavilán infame,

y con furor se la metió en el buche.

El cambio es abrupto en todo sentido; del poema hasta ese punto solo quedan la métrica y la rima. La irrupción del gavilán no solo corta el monólogo colombino sino que además introduce un motivo discordante (el furor del ave de presa) en la naturaleza idílica en la que se regocijaba la paloma, y con él, una palabra basta, grosera, impensada hasta entonces: buche. Después viene un corte de estrofa (el primero y único), y tras él, un narrador en tercera persona se ve obligado a concluir lo que la pobre paloma ya no puede:

Entonces el buen Dios, allá en su trono

(mientras Satán, por distraer su encono,

aplaudía a aquel pájaro zahareño),

se puso a meditar. Arrugó el ceño,

y pensó, al recordar sus vastos planes,

y recorrer sus puntos y sus comas,

que cuando creó palomas

no debía haber creado gavilanes.

La edición de Rubén Darío: sus mejores poemas de Apis estuvo a cargo del profesor Néstor Alfredo Noriega. Cada poema viene precedido de un estudio introductorio y unas breves notas sobre su forma y contenido. Dado que se trata de una edición orientada a estudiantes, era quizá esperable que Noriega señalara algún reparo moral al insólito final de Anagke. Esto es lo que dice:

Don Juan Valera interpretó como blasfema la conclusión de esta poesía. No hay duda que Darío escribió estos versos bajo el influjo de deletéreas lecturas de Voltaire y de otros cínicos incrédulos. Desde niño leyó mucho y desordenadamente. Creemos, sin embargo, con González Blanco y Arturo Marasso, que no fue blasfema la intención de Darío. Es sólo una forma, sin duda no la más conveniente, de solucionar con ojos y medidas estrictamente temporales, este angustioso problema tan viejo como el mundo.

El «problema» es el de la existencia del mal en un mundo creado por un Dios todopoderoso y bueno; las «soluciones» teológicas ofrecidas para él a lo largo de los tiempos forman un género, la teodicea. En general, las teodiceas buscan reconciliar el amor incondicional de Dios a los seres humanos con el hecho de que estos estén sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte. El cristianismo creó el concepto del pecado original como justificación del origen y continuidad del mal, pero la idea de que el pecado de los primeros seres humanos es heredable, que de alguna manera mancha a todas las generaciones posteriores, es muy poco digerible para nuestra sensibilidad (tal como lo sería una ley que castigara a los hijos por los crímenes de sus padres). En Anagke, por otra parte, el poeta, al antropomorfizar a la paloma y al gavilán, nos mete en un problema aún más peliagudo: el del sufrimiento en la naturaleza. Adán y Eva pecaron, y pudieron hacerlo porque fueron creados con libre albedrío, pero los animales no tienen tal libertad. ¿Qué culpa puede tener la pobre paloma? ¿No tendríamos que suponer que fue creada por Dios para sufrir la terrible suerte de ser devorada por el gavilán? Y si es así, ¿no tiene sentido que Dios reflexione sobre ese detalle? (Pero claro: Dios es perfecto y por lo tanto no puede arrepentirse de un detalle de su plan; debía saber qué iba a suceder cuando creara al mismo tiempo palomas y gavilanes… y ahí está la paradoja, la razón por la cual hay miles y miles de teodiceas y ninguna es satisfactoria).

Rebuscando fuera del libro, encontré que el propio Darío se había confesado arrepentido de Anagke. En su autobiografía autoral, Historia de mis libros, escribe (cambiando la grafía del título):

Ananké es una poesía aislada y que no se corresponde con mi fondo cristiano. Valera la censura con razón, y ella no tuvo posiblemente más razón de ser que un momento de desengaño, y el acíbar de lecturas poco propicias para levantar el espíritu a la luz de las supremas razones. El más intenso teólogo puede deshacer en un instante la reflexión del poeta en ese instante pesimista, y demostrar que tanto el gavilán como la paloma forman parte integrante y justa de la concorde unidad de un verso; y que, para la mente infinita, no existen, como para la limitada mente humana, ni Arimanes, ni Ormutz.

Otros críticos, incluido el chileno Eduardo de la Barra, que prologó Azul…, también fustigaron la impiedad de Darío.

Hoy en día nos resulta algo absurdo o fuera de lugar una acusación de blasfemia en una crítica literaria; es casi cómico que en 1964 un profesor de Letras pensara que tal cosa era pertinente, como si el libro tuviera que pasar por una instancia de censura eclesiástica, o de una censura estatal tan afinada que se alarmase ante una instancia de impiedad de inspiración voltaireana.

Noto, por otra parte, que el poema recibe una dura crítica pública precisamente porque se lo hace público: el recopilador, consciente de su deber, separa al autor de su obra. En nuestros tiempos ya casi nadie requiere corrección teológica en las obras literarias, pero la separación entre obra y autor resulta cada vez más difícil, cuando no se la impugna directamente, y la crítica moralista parece empeñada en resistir.