Tengo poco para contar de los temas que suelo contar acá, porque mi mes de marzo estuvo dominado por mi viaje a Alemania (con paso al costado hacia Chequia) y esto no es —no quiero que sea— un diario de viaje. Pero puedo depositar acá, si vale, algunas de las anotaciones lingüísticas, literarias, incluso tipográficas, que traje. Siete, en particular.

Uno. Practiqué mi alemán, para empezar, aunque bastante menos de lo que esperaba. Los alemanes, se sabe, no son gente de iniciar o seguir conversaciones con extraños, y mi ansia de práctica no le ganó a mi natural introversión sino en contadas ocasiones. (Tampoco me alojé en un hostel o albergue compartido, ambiente que favorece la interacción espontánea. Uno no se pone a hablar de la vida con los conserjes de los hoteles, al menos no en Alemania y no en los hoteles digamos «serios»).

Dos. La práctica eficaz del alemán hablado se encontró en mí con una concatenación de problemas. En primer lugar, no hablo fluidamente alemán, ni de cerca (sí lo leo con razonable rapidez). Hay frases hechas y estructuras comunes, chunks, como les dicen en la jerga, bloques gramaticales que me salen sin esfuerzo, pero lo más complejo requiere que lo piense antes. Ese es el primer eslabón de la cadena del desastre; el segundo se forja cuando me pongo a elaborar la frase, a pulirla y perfeccionarla, mientras voy llegando al lugar u ocasión en que presumiblemente voy a tener que usarla; el tercer eslabón se enlaza a la cadena cuando llego frente a mi interlocutor, pronuncio mi frase, y la otra persona, creyendo tener frente a sí a alguien que puede hablar alemán con soltura sin tener que pensarlo cinco minutos antes, responde de la misma manera.

Tres. El alemán está invadido de anglicismos y es fundamental aprender a entenderlos y pronunciarlos. Este es un punto sutil. En castellano vamos a un bar y pedimos un flat white como «flah guait», pero el mismo pedido en alemán va a tener que sonar como «flet vait».1 Cada lengua tiene sus propios sonidos y sus propios hábitos de incorporación de préstamos.

Cuatro. La cultura alemana es de señalización explícita. Todo está protocolizado y escrito en una tipografía clara y en un lugar visible; en todo el viaje solo una vez vi un cartel escrito a mano y me resultó tercermundista a esa altura. Algunos carteles estándar son curiosamente agresivos: en variadas sendas de tierra o grava, en parques urbanos o reservas naturales, aparece la noticia de que no hay mantenimiento invernal (Winterdienst) y el tremebundo «Begehen auf eigene Gefahr»: «Transite bajo su propio riesgo». Uno se detiene entonces y busca a su alrededor, temeroso, dónde podría encontrarse el peligro, sin ver nada que se le parezca, porque a mitad de marzo, al menos en la isla de calor de Berlín o de Múnich, no hay gran chance de encontrarse con un suelo helado y resbaloso. Otra señal que pulula (en hoteles, museos, salas de exhibiciones, edificios públicos) es «Aufzug im Brandfall nicht benutzen»: «No utilice el ascensor en caso de incendio», cosa que uno creería que es una obviedad. Casi todos los lugares donde fui en Alemania tenían señalizadas la entrada (Eingang) y la salida (Ausgang), aunque algunos promiscuos establecimientos solo tenían un acceso (Zugang), y las muestras de arte y otros lugares tienen marcado con flechas un recorrido o ronda (Rundgang). Obsérvese, de paso, el poder terrible de los prefijos alemanes.

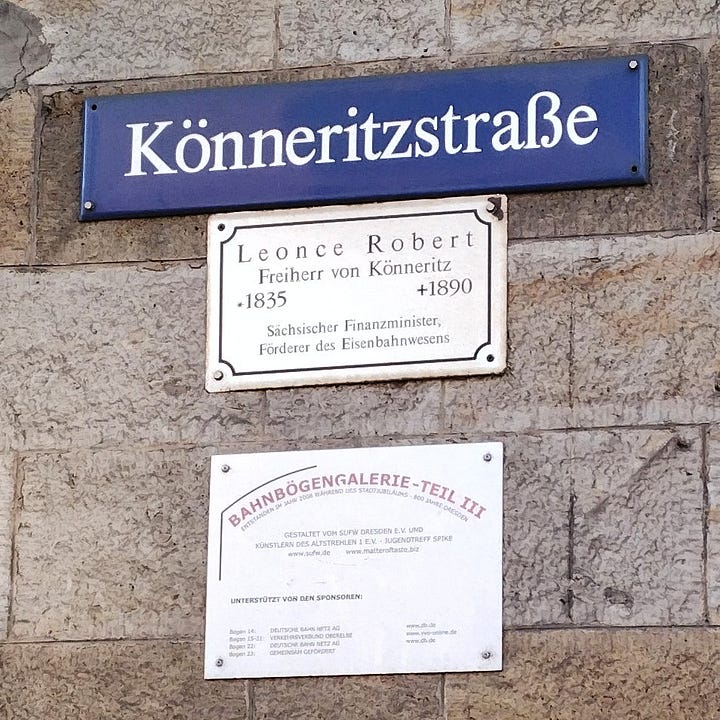

Cinco. Cada ciudad tiene su tipografía callejera. Berlín tiene un par de tipos sans serif, uno de ellos notorio por la apariencia arcaica de la letra ß, que, como parte de la palabra Straße («calle»), aparece con frecuencia.2 Dresde usa letras serif gorditas en blanco sobre azul brillante, lo cual les da a sus carteles un aire de porcelana. Los letreros de Múnich son de la letra sans serif más aburrida que pueda imaginarse. En Praga las letras son mayúsculas, blancas sobre placas rojas con guarda rectangular blanca, las más lindas de todas.

Seis. Pululan las librerías de viejo, antikvariát, en Praga. En una de ellas encontré una vieja edición de los Erzählungen o relatos «autorizados» de Kafka y un par de novelas de Heinrich Böll (autor de la «literatura de los escombros» sobre quien escribí hace tiempo y de quien traduje un cuento). Compré una de las novelas y los cuentos de Kafka, explicándole algo absurdamente a la vendedora de la librería que tenía que llevarme esos libros en alemán porque por desgracia no leo checo.

Siete. En Praga, pasé por delante de una de las casas donde habitó la familia Kafka, en el número 3 de la calle Celetná, que es una de las más notables del casco histórico porque une la gran plaza central con la Torre de la Pólvora. El encuentro fue en parte casual; recordé, al ver el cartel, que hacía años había buscado detalles sobre la residencia de Kafka en Praga, y que en ese proceso había sabido que el nombre alemán de la calle había sido Zeltnergasse. Es en un departamento innumerado de esa calle que comienza «El milagro secreto» de Borges, con un sueño del poeta Jaromír Hladík, la víspera de la invasión de Praga por parte de los nazis.

(¿Dije al principio que tenía poco para contar? Bueno, ahí está; sirva de muestra de cómo todo texto es un borrador que empieza en una versión y no se sabe nunca cómo termina…).

Todos menos los hablantes más ingenuos sabemos que cada idioma extranjero tiene algunos sonidos que simplemente no existen o no «son como» los del idioma propio, y que cuando ocurren hay que adaptar a la fonética local. Los argentinos pronunciamos el nombre del Peluca Naranja como «tramp», mientras que los mexicanos lo pronuncian «tromp», y la vocal inglesa real no es una a ni una o. De la misma manera, a la vocal inglesa de palabras como tap o cat o flash la pronunciamos en español como una a, pero en alemán se pronuncia como la e corta y abierta del alemán, que a veces se escribe e y otras ä. De nuevo, la verdadera vocal no es ni una ni la otra, y cada idioma tuvo que «elegir» cómo aproximarla.

La ß se llama esszet (pronunciado «es-tset»), y equivale a una s sorda (se puede reemplazar por ss). Su forma en las tipografías más comunes de hoy es una s común «colgada» del tope de una ſ (s larga o alta), una variante que se usaba hasta hace pocos siglos en muchas lenguas con alfabeto latino. La que observé en los carteles berlineses, en cambio, responde a otra forma, la de una s larga ligada a una ʒ («z gótica»).